Warum es keine Wasserstoff-Motorräder geben wird

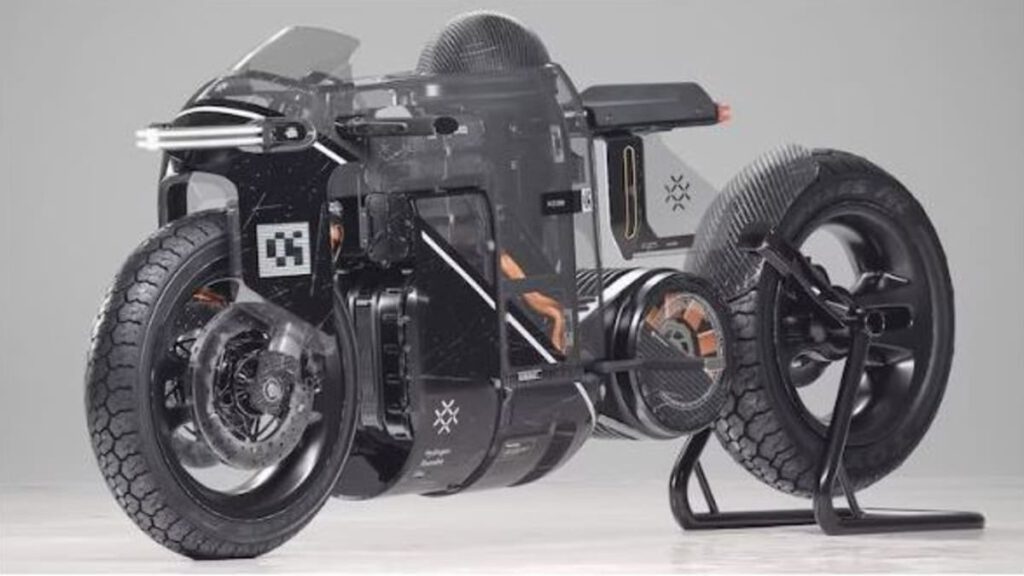

Kawasaki hat mit der Ninja H2 HySE viele Gemüter elektrisiert: ein aufgeladener Vierzylinder, der statt Benzin Wasserstoff verbrennt – klingt nach dem besten aus zwei Welten. Motorensound bleibt, Tanken geht schnell, das Gewissen fühlt sich leichter an. Genau davon träumen viele, die sich beim Wechsel zu sauberen Antrieben möglichst wenig umgewöhnen wollen: weiter schalten, weiter tanken – nur eben mit Wasserstoff. Schaut man aber genauer hin, wird klar: Auf zwei Rädern passt Wasserstoff nicht. Das liegt nicht an der Fantasie der Ingenieurinnen und Ingenieure, sondern an Platz, Form und Infrastruktur. Die H2 HySE ist ein spannender Prototyp, mehr nicht.

Zwei Wege mit Wasserstoff – beide mit demselben Engpass

Es gibt zwei grundlegende Ansätze:

Brennstoffzelle: Wasserstoff wird in einer Art „Stromfabrik“ in Elektrizität verwandelt. Damit fährt ein Elektromotor das Bike an. Dazu kommen aber viele Zusatzteile: Luftversorgung, Feuchte-Management, große Kühlerflächen, Leistungselektronik und immer eine Puffer-Batterie. Und natürlich: Hochdruck-Tanks für den Wasserstoff. In einem Auto lässt sich das „Tetris“ spielen, auf einem Motorrad wird es schnell ein Möbeltransport auf einem Skateboard.

Wasserstoff-Verbrenner: Hier bleibt der Motor als Motor erhalten – nur bekommt er Wasserstoff statt Benzin eingespritzt. Damit er ordentlich Leistung bringt, helfen Aufladung und eine angepasste Steuerung. Es entsteht aber Stickoxid (NOx), das man behandeln muss. Und die komplette Wasserstoff-Peripherie – Tanks, Ventile, Sensoren – kommt zusätzlich an Bord.

Gemeinsamer Nenner beider Wege: Die Tanks. Sie sind groß, schwer und haben starre Formen. Genau daran scheitert das Motorrad.

Das Kernproblem: viel Energie pro Kilo, wenig pro Liter

Wasserstoff hat pro Kilogramm viel Energie. Das klingt gut – hilft aber am Bike wenig. Denn pro Liter hat er sehr wenig. Deshalb wird er auf hohen Druck gebracht:

Bei 700 bar (Pkw-Standard) steckt in einem Liter Wasserstoff deutlich weniger Energie als in Benzin – grob nur ein Sechstel bis ein Siebtel. Praktisch heißt das: 1 kg Wasserstoff braucht rund 25 Liter Tank-Innenvolumen.

Bei 350–400 bar (häufig in Nutzfahrzeugen) wird es noch luftiger: 1 kg braucht ~40–45 Liter Tank-Innenvolumen.

Zum Vergleich hilft ein Blick auf Autos: Der Toyota Mirai packt rund 5,6 kg Wasserstoff in zwei 700-bar-Tanks mit zusammen etwa 122 Litern Innenvolumen. Der Hyundai Nexo kommt mit drei Tanks auf ~156 Liter für 6,3 kg. Diese Volumina passen im Pkw – im Motorrad gibt es solche Verstecke nicht.

Wie groß sind solche Tanks wirklich?

700-bar-Tanks sind runde Zylinder mit gewölbten Enden – kaum formbar. Ein führender Hersteller nennt u. a. diese Größen:

36 Liter: Ø 332 mm, Länge 921 mm, ~33 kg (ca. 1,4 kg H₂).

53 Liter: Ø 368 mm, Länge 878 mm, ~37 kg (ca. 2,1 kg H₂).

76 Liter: Ø 440 mm, Länge 1.050 mm, ~59 kg (ca. 3,1 kg H₂).

Schon der kleinste ist so dick wie ein Riesenthermos und fast einen Meter lang. Zwei davon ruinieren Sitzposition, Schräglage und Sturzsicherheit – oder stehen als „Außenkanten“ unglücklich in die Gegend.

Auch das Tanken selbst ist kein Selbstläufer: Damit der Tank beim Füllen nicht zu heiß wird, wird das Gas vorgekühlt – typischerweise auf etwa −40 °C. Das kann die Säule, klar. Aber es zeigt, wie aufwendig das System ist.

Motorräder leben von der Pkw-Infrastruktur – und dort zieht sich Wasserstoff zurück

Bikes bekommen keine eigenen H₂-Stationen. Sie sind Mitnutzer des Pkw-Netzes. Genau dort passiert aber gerade das Falsche: In Deutschland werden mehrere 700-bar-Stationen geschlossen, der Fokus wandert zu 350 bar für Lkw und Busse. Für Motorräder ist das doppelt schlecht: Sie bräuchten 700 bar, weil nur das die Tanks halbwegs kompakt hält – und genau diese Säulen werden seltener.

Rechenbeispiel 1: Ein Wasserstoff-Verbrenner als Serien-Bike

Stellen wir uns ein alltagstaugliches Motorrad vor, Ziel: ~250 km Reichweite in gemischter Fahrt.

Verbrauch (Annahme): Ein H₂-Verbrenner braucht deutlich mehr als eine Brennstoffzelle. Konservativ rechnen wir mit ~1,6–2,0 kg/100 km. Für 250 km wären das ~4 kg Wasserstoff. (Die Bandbreite orientiert sich daran, dass FCE-Autos bei ~0,7–0,8 kg/100 km liegen – ein Verbrenner liegt erfahrungsgemäß spürbar darüber.)

Tankvolumen @ 700 bar: ~4 kg × 25 L ≈ 100 Liter reines Innenvolumen. Um das mit echten Bauteilen zu erreichen, böte sich z. B. ein 76-Liter-Tank plus ein 36-Liter-Tank an.

Tankgewichte: ~59 kg + ~33 kg = ~92 kg, plus Halter, Ventile, Leitungen ~10–15 kg. Nur die Tanks bringen also gut 100 kg.

Einbau & Maße: Ein 76-L-Zylinder misst Ø 44 cm × 1,05 m. Das passt nirgendwo elegant in einen Motorradrahmen. Zwei kleine Zylinder seitlich? Dann leidet die Schräglage und die Ergonomie.

Fahrfertiges Gewicht: Mit Motor-Anbauteilen (Aufladung, Abgasbehandlung) landet man locker bei >300 kg. Für ein Sport- oder Tourenbike ist das sehr viel – ohne Koffer, ohne Stauraum.

Ergebnis: Entweder wird die Reichweite klein (z. B. 120–150 km mit 2–3 kg H₂), oder das Motorrad wird schwer und klobig. Beides macht im Alltag wenig Freude.

Rechenbeispiel 2: Ein Brennstoffzellen-Motorrad

Gleiches Ziel: ~250 km Reichweite.

Verbrauch (Annahme): ~0,9–1,1 kg/100 km. Für 250 km also ~2,5 kg H₂. (Einordnung: Der Mirai liegt bei Pkw-Größe in der Praxis um 0,7–0,8 kg/100 km.)

Tankvolumen @ 700 bar: ~2,5 kg × 25 L ≈ 62,5 Liter Innenvolumen. Real greift man zu verfügbaren Größen, z. B. 53 L + 36 L. Das sind ~89 Liter und ~70 kg Tankgewicht allein.

Zusatztechnik: Brennstoffzellen-„Koffer“ (Stack), große Kühler, Luftversorgung, Elektronik sowie eine mehr-kWh-Batterie als Puffer: zusammen schnell weit über 30–40 kg.

Fahrfertiges Gewicht: Summe aus Tanks, Brennstoffzelle, Kühlung, Batterie → ~270–320 kg sind realistisch – wieder ohne die sonst üblichen Reisezugaben.

Ergebnis: Auch hier frisst der Tank den Bauraum. Und die Brennstoffzelle fordert zusätzliche Kühlerflächen, die am Motorrad kaum unterzubringen sind.

„Aber die Ninja H2 HySE fährt doch!“

Ja. Und das ist beeindruckend – als Technologieträger. Kawasaki zeigt, dass ein Wasserstoff-Motor laufen kann. Aber ein fahrbarer Prototyp ist nicht automatisch ein alltagstaugliches Serienmotorrad. Die notwendigen Tanks und Zusatzsysteme mit Reichweite, Komfort und Sicherheit zusammenzubringen, scheitert am Bauraum.

Warum Batterie-E-Bikes hier die Nase vorn haben

Batterien lassen sich flach und nah am Schwerpunkt unterbringen. Es braucht keine Hochdruck-Zylinder, keine −40 °C Vorkühlung an der Säule, keine Abgasbehandlung. Die Energiekette ist kurz (Strom rein, fahren raus) und nutzt den knappen Platz am Motorrad effizient. Während Wasserstoff auf der Straße um Säulen kämpft, wächst das LadenetzJahr für Jahr – zu Hause, beim Arbeitgeber, in der Stadt und entlang der Autobahn. (Dass FCE-Autos zwar sparsam für H₂-Verhältnisse sind, aber deutlich mehr Platz pro gespeicherter Kilowattstunde brauchen, zeigen die obigen Tank-Vergleiche sehr anschaulich.)

SteckerBiker-Kurzfazit

Vier Punkte entscheiden die Frage gegen Wasserstoff am Motorrad:

Volumen schlägt Masse: Wasserstoff hat pro Liter zu wenig Energie. Selbst mit 700 bar braucht 1 kg rund 25 Liter Innenvolumen.

Starre Tankformen: 700-bar-Tanks sind dicke, lange Zylinder. Sie lassen sich am Bike kaum so unterbringen, dass Ergonomie, Schräglage und Sicherheit stimmen.

Komplexe Technik obendrauf: Brennstoffzelle verlangt viel Zusatztechnik und Kühler; der Verbrenner braucht Abgasbehandlung – beides kostet Platz und Gewicht.

Schwache Basis: Motorräder sind auf das Pkw-Netz angewiesen. 700-bar-Stationen werden ausgedünnt, der Fokus wechselt zu 350 bar für Lkw.

Blick nach vorn – das ehrliche Fazit

Die Ninja H2 HySE beweist: Wasserstoff lässt sich im Motorrad zum Laufen bringen. Für den Alltag passt er trotzdem nicht: zu viel Tank, zu viel Zusatztechnik, zu wenig Platz – und eine Infrastruktur, die sich vom Pkw her eher zurückzieht als ausbaut. Der batterieelektrische Antrieb umgeht all das: Energie kompakt, Technik überschaubar, Netz im Aufbau. Wenn die Akkus planmäßig weiter besser werden (mehr Reichweite, schnelleres Laden, längere Lebensdauer), gehört die Zukunft auf zwei Rädern vor allem dem batterieelektrischen Antrieb. Und auch synthetische, flüssige Kraftstoffe (eFuels) werden insbesondere für den Altbestand noch lange eine Rolle spielen – falls es davon eines Tages genug und zu vernünftigen Preisen gibt. Aber das ist ein Thema für ein andermal.

Weitere Links zu diesem Thema:

Kawasaki Ninja H2 HySE – Vorstellung

https://www.motorradonline.de/technik/kawasaki-ninja-h2-hyse-wasserstoff-motor-mit-kompressor/Hydrogen Factsheet – University of Michigan

https://css.umich.edu/publications/factsheets/energy/hydrogen-factsheetToyota Mirai – Technische Daten zu Tankvolumina

https://global.toyota/en/mobility/mirai/Hyundai Nexo – Wasserstofftanks und Reichweite

https://www.hyundai.com/worldwide/en/eco/nexoHexagon Purus – Datenblätter für 700-bar-Drucktanks

https://hexagonpurus.com/products/hydrogen-storage-systemsDOE Hydrogen and Fuel Cell Technologies Office – Betankung & Vorkühlung

https://www.energy.gov/eere/fuelcells/hydrogen-fueling-stationshydrogen-central.com – Entwicklung H2-Infrastruktur

https://www.hydrogen-central.com/